杭州都会艺境距离公墓

在现代都市的喧嚣中,人们不断追寻一种平衡——在繁华与静谧、生与死之间找到心灵的栖居之所。杭州,这座兼具历史底蕴与现代气息的城市,以其独特的山水格局和人文气质,为这种追寻提供了理想的土壤。而“都会艺境”作为城市中一处融合艺术、自然与生活美学的空间,正悄然成为当代人重新思考生命意义的载体。

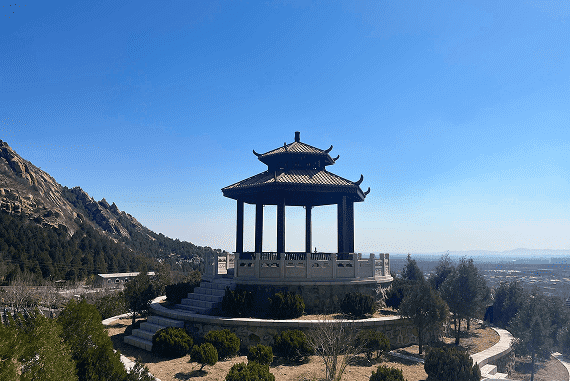

“都会艺境”并非传统意义上的住宅区或商业体,它更像是一种生活理念的表达:将艺术融入日常,让自然回归城市,使人在快节奏中仍能感知宁静与诗意。其选址于杭州城西的一片绿意环绕之地,毗邻山林,远眺西湖,空气清新,环境幽雅。正是这样的地理位置,使其与周边的公墓保持着一种微妙的距离关系。

这里的“距离”,不仅是物理上的空间间隔,更是一种文化与心理的尺度。杭州自古以来便是文人墨客寄托哀思、感悟生死之地。灵隐寺的钟声、北高峰的松涛、龙井村的茶烟,无不蕴含着对生命流转的哲思。而散布于山间的公墓,如安贤园、南山陵园等,则静静地承载着城市的记忆与情感。

都会艺境与这些安息之地相距不远,却并不临近。步行约二十分钟便可抵达某处静谧的墓园入口,中间隔着一片竹林小径与溪流。这种若即若离的关系,既避免了居住者对“邻近墓地”的心理不适,又保留了一种可触及的沉思空间。在这里,死亡不再是被回避的话题,而是生命完整图景的一部分。

都会艺境与这些安息之地相距不远,却并不临近。步行约二十分钟便可抵达某处静谧的墓园入口,中间隔着一片竹林小径与溪流。这种若即若离的关系,既避免了居住者对“邻近墓地”的心理不适,又保留了一种可触及的沉思空间。在这里,死亡不再是被回避的话题,而是生命完整图景的一部分。

设计师在规划都会艺境时,有意弱化了边界感。社区内的景观大量采用本地植被,如桂花、青桐、早樱,四季更替间传递时间的痕迹;公共艺术装置多以“记忆”“流转”“归途”为主题,引发人们对存在与消逝的共鸣。每逢清明、重阳,社区还会组织居民前往附近公墓参与共祭活动,以艺术的方式缅怀逝者——用一首诗、一幅画、一段音乐,代替传统的焚香烧纸,展现出一种更为现代、克制而深情的悼念方式。

这种“距离中的亲近”,正是都会艺境最动人的特质。它不刻意渲染悲伤,也不回避生命的终点,而是通过空间、艺术与仪式,引导人们正视死亡,从而更加珍视当下。在这里,生之热烈与逝之安宁并非对立,而是如同西湖的潮汐,彼此呼应,和谐共生。

杭州的美,从来不止于湖光山色,更在于它容纳万物的胸怀。都会艺境与公墓之间的这段距离,恰如这座城市对待生命的态度——尊重、节制、富有诗意。它提醒我们:真正的宜居,不仅是生活的便利与舒适,更是心灵的安顿与自由。

当城市不断扩张,当土地日益珍贵,如何安放记忆,如何定义“远方”,都成为我们必须面对的问题。都会艺境给出的答案是:不必远离尘世,也无需恐惧寂静。在艺术与自然的交织中,在生与死的温柔对望里,我们终将找到属于自己的精神原乡。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇