杭州公墓供求状况

随着城市化进程的不断加快和人口结构的持续变化,杭州市在殡葬服务领域面临新的挑战与压力。近年来,公墓资源的供需矛盾日益凸显,成为社会关注的热点问题之一。

杭州作为长三角地区的重要城市,常住人口已突破千万,老龄化程度逐年加深。根据统计数据,60岁以上老年人口占比持续上升,死亡人数也随之稳步增长。这一趋势直接推动了对殡葬用地,特别是墓地资源的需求增加。然而,受制于城市土地资源紧张、生态保护要求提高以及“绿水青山就是金山银山”理念的深入实施,可用于建设传统墓地的土地极为有限。

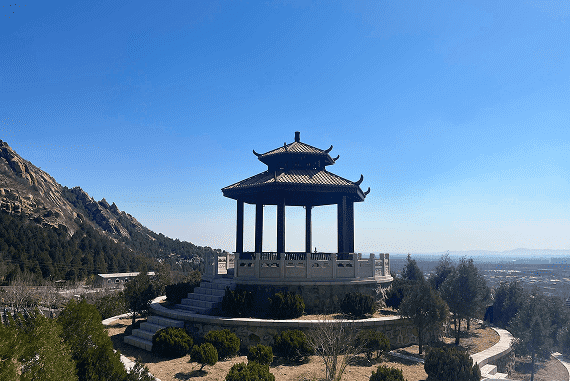

目前,杭州市区及周边的主要经营性公墓如南山陵园、安贤陵园、钱江陵园等,均已接近饱和状态。部分老牌公墓的可售墓穴数量逐年减少,甚至出现“一位难求”的现象。尤其在清明节等传统祭扫高峰期,预约困难、人流密集等问题更加突出,反映出殡葬基础设施承载力的不足。

与此同时,民众的传统丧葬观念仍以土葬或墓穴安葬为主,对生态安葬方式如树葬、花坛葬、海葬等接受度相对较低。尽管政府近年来大力倡导绿色殡葬,并推出多项补贴政策鼓励节地生态安葬,但在实际推广过程中仍面临文化习俗、心理认同等方面的阻力。

与此同时,民众的传统丧葬观念仍以土葬或墓穴安葬为主,对生态安葬方式如树葬、花坛葬、海葬等接受度相对较低。尽管政府近年来大力倡导绿色殡葬,并推出多项补贴政策鼓励节地生态安葬,但在实际推广过程中仍面临文化习俗、心理认同等方面的阻力。

为缓解供需失衡,杭州市相关部门正积极推进殡葬改革。一方面,通过科学规划,在郊区合理布局新的公益性公墓,提升殡葬设施覆盖率;另一方面,加大生态安葬设施建设力度,推动骨灰堂、纪念墙等集约化设施的普及。此外,数字化殡葬服务也在逐步推广,线上祭扫、云追思等形式逐渐被市民接受,一定程度上减轻了实体空间的压力。

值得注意的是,公墓不仅是安葬场所,更承载着城市记忆与人文情感。如何在保障基本殡葬需求的同时,兼顾生态保护与文化传承,是未来发展的关键课题。专家建议,应进一步完善殡葬服务体系,加强政策引导与公众教育,推动殡葬观念从“重形式”向“重精神”转变。

总体来看,杭州公墓的供求关系正处于结构性调整期。短期看,资源紧张的局面仍将存在;长期而言,通过制度创新、空间优化与观念更新,有望实现殡葬服务的可持续发展。在城市发展与民生保障之间寻求平衡,是杭州迈向宜居、文明、和谐都市的必经之路。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇