杭州良渚文化村旁边是公墓

在杭州城北,良渚文化村以其深厚的历史底蕴和优美的自然环境,成为许多人心目中的理想居住地。这里不仅承载着五千年的良渚文明记忆,还融合了现代城市生活的便利与生态宜居的理念。然而,近年来一个话题逐渐浮出水面:良渚文化村旁边是公墓。这一现象引发了关于城市规划、传统文化与现代生活之间关系的广泛讨论。

一、地理与历史的交汇

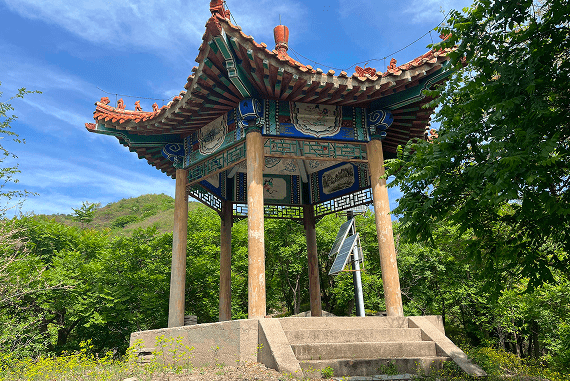

良渚文化村位于杭州市余杭区,紧邻良渚古城遗址,是集文化、旅游、居住于一体的综合社区。而在其不远处,分布着多个公墓园区,包括一些历史悠久的墓地和近年来新建的生态公墓。从地理上看,这些公墓与良渚文化村的居民区仅一河之隔或数公里之遥。

这种布局并非偶然。在中国传统文化中,墓地选址往往讲究“依山傍水”“藏风聚气”,而这一带正是典型的江南水乡地貌,山清水秀、土地肥沃,自古以来就是人们安葬先人的理想之地。因此,这片区域在历史上就形成了较为集中的墓葬群。

二、居民的担忧与现实的考量

对于一些购房者而言,住宅与公墓相邻确实会带来心理上的不适。尤其在一些讲究风水与心理感受的群体中,这种距离感容易引发对“阴气”“风水”的担忧。部分居民表示,当初购房时并未充分了解周边环境,入住后才意识到附近有公墓,从而产生一定的心理落差。

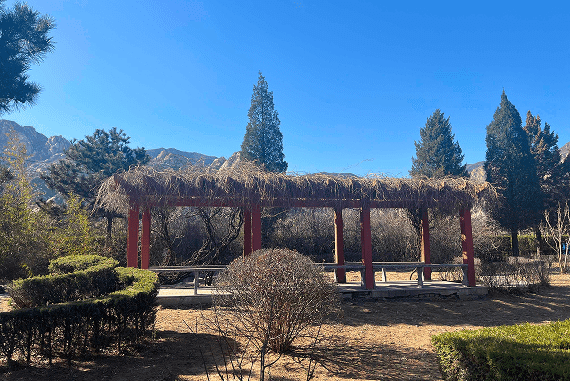

但从城市发展的角度出发,这种布局也有其合理性。首先,墓地大多建设在远离城市核心区域的地方,与居民区保持了一定的距离;其次,随着生态殡葬理念的推广,许多公墓已经实现了绿化覆盖率高、环境整洁有序的状态,甚至成为城市绿地的一部分。

三、文化传承与现代生活的平衡

良渚文化村本身就是一种文化与生活的融合。它不仅是一个居住社区,更是一个承载文明记忆的空间。而公墓的存在,则是对生命尊重与记忆延续的一种体现。古人云:“慎终追远,民德归厚矣。”墓地作为纪念先人、传承家族记忆的重要场所,与良渚文化所强调的历史传承理念在本质上是一致的。

良渚文化村本身就是一种文化与生活的融合。它不仅是一个居住社区,更是一个承载文明记忆的空间。而公墓的存在,则是对生命尊重与记忆延续的一种体现。古人云:“慎终追远,民德归厚矣。”墓地作为纪念先人、传承家族记忆的重要场所,与良渚文化所强调的历史传承理念在本质上是一致的。

在现代社会中,如何让墓地与生活空间和谐共存,是一个值得深思的问题。日本、韩国等地已有成熟的“公园式墓园”模式,将墓地设计成安静、整洁、富有文化氛围的公共空间,甚至成为市民散步、冥想的场所。这样的理念或许值得我们借鉴。

四、未来展望:从“避讳”到“包容”

面对良渚文化村与公墓共存的现实,我们或许更应思考的是:如何在尊重传统与满足现代生活需求之间找到平衡?

一方面,政府在城市规划中应更加注重信息公开与居民知情权,确保购房者在购房前能全面了解周边环境;另一方面,社会也应逐步转变对墓地的刻板印象,将其视为生命教育、文化传承的重要组成部分。

未来,良渚文化村若能在生态、文化与生活之间进一步融合,将公墓区域打造成具有文化内涵的纪念空间,不仅能缓解居民的心理压力,还能提升整个区域的文化品质与人文厚度。

结语:

良渚文化村旁边的公墓,既是历史的延续,也是现代生活的映照。面对这一现实,我们不必恐惧,也无需回避。相反,它提醒我们:在快速发展的城市化进程中,如何尊重生命、敬畏历史、包容差异,才是真正的文明体现。良渚文化村的故事,或许正是我们思考人与自然、生与死、过去与未来关系的一个缩影。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇