杭州大方井传教士公墓

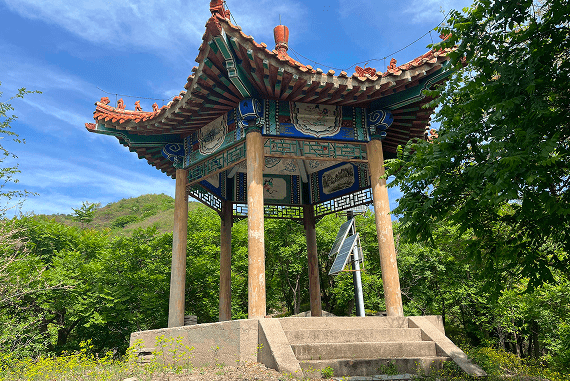

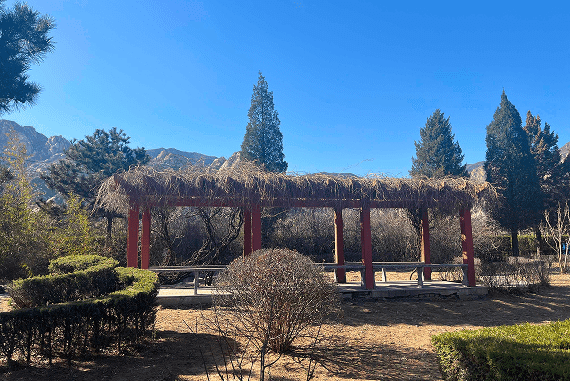

在杭州这座历史悠久、风景如画的城市中,有一处鲜为人知却意义深远的历史遗迹——大方井传教士公墓。它位于杭州市西湖区三墩镇附近,是一片静谧而庄重的土地,承载着近代中国与西方文化交流的一段特殊记忆。

大方井传教士公墓的历史可以追溯到19世纪中叶,当时随着《南京条约》的签订和中国对外通商口岸的开放,越来越多的西方传教士进入中国,试图传播基督教信仰,同时也带来了西方的教育、医学与科技。杭州作为江南重镇,自然也成为传教士活动的重要据点之一。

1848年,英国圣公会传教士戈柏(Charles Gützlaff)和禄赐(William Lowther)等人来到杭州开展传教工作。随后,更多的西方传教士陆续来到这里,建立教堂、学校和医院,其中就包括广为人知的广济医院(今浙江大学医学院附属第二医院前身)。这些传教士中,有不少人终其一生留在中国,甚至长眠于此。大方井公墓便成为他们人生最后一站的归宿。

公墓内原有数十座墓碑,墓主多为来自英、美等国的传教士及其家属。他们中有医生、教师、翻译、牧师,也有年幼的孩童。这些墓碑上的文字多以英文镌刻,记录着他们的生平与奉献。虽然语言不同,但透过这些碑文,我们仍能感受到他们对这片土地的热爱与执着。

公墓内原有数十座墓碑,墓主多为来自英、美等国的传教士及其家属。他们中有医生、教师、翻译、牧师,也有年幼的孩童。这些墓碑上的文字多以英文镌刻,记录着他们的生平与奉献。虽然语言不同,但透过这些碑文,我们仍能感受到他们对这片土地的热爱与执着。

然而,随着时间推移和历史变迁,大方井公墓一度荒废,墓碑倾倒、杂草丛生,许多珍贵的历史信息也逐渐被遗忘。直到20世纪末,随着对杭州近代史研究的深入,这座沉寂已久的公墓才重新引起人们的关注。在多方努力下,公墓得到了一定程度的修缮和保护,部分墓碑也被整理和修复,成为研究杭州近代宗教、文化和社会发展的重要实物资料。

今天,大方井传教士公墓不仅是一处历史遗迹,更是一座连接中西文化的桥梁。它见证了19世纪以来西方传教士在中国的足迹,也折射出近代中国社会在动荡与变革中与外来文化的碰撞与融合。这些长眠于此的传教士们,或许曾怀抱理想而来,或在现实的困境中坚守信念,他们的故事虽然已被岁月掩埋,却值得我们去铭记与思考。

站在大方井公墓之中,四周寂静无声,唯有微风吹过树梢的沙沙声。那些镌刻着异国文字的墓碑,仿佛在诉说着一个个跨越国界、穿越时空的生命故事。它们提醒着我们:历史不仅是宏大的叙事,更是由无数个体命运交织而成的丰富图景。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇