杭州南部卧城很多公墓

在杭州这座兼具现代化与历史底蕴的城市中,南部卧城作为一个新兴的居住与商业区域,近年来吸引了大量人口流入。然而,与人们印象中充满活力的现代化城区不同,南部卧城也因其密集分布的公墓而引发关注。这一现象不仅折射出城市扩张与土地利用的复杂关系,也反映出当代社会在生死观念、文化传承与空间规划之间的多重挑战。

南部卧城的地理与定位

杭州南部卧城通常指的是以萧山城区为核心,辐射至义桥、临浦、戴村等周边乡镇的区域。作为杭州城市“南启”战略的重要组成部分,这里原本是城市边缘的生态缓冲带,地势多丘陵,环境清幽,具备天然的“静谧”属性。正因如此,长期以来,这一带成为墓地选址的理想区域。

公墓密集背后的原因

首先,土地资源的稀缺是杭州南部卧城大量设置公墓的关键原因。随着杭州城市版图的不断扩展,可供开发的土地愈发紧张,而南部区域地势起伏、远离主城区核心,成为墓地安置的优选之地。其次,这一带自然环境优美,山清水秀,符合传统风水理念中“藏风聚气”的选址标准,也更易被市民接受。

此外,杭州作为历史文化名城,对传统殡葬文化的尊重也影响着公墓布局。许多家庭希望先人能够“落叶归根”,而南部卧城作为原萧山、余杭等老城区的延伸地带,自然成为家族墓地的集中区域。

城市发展与殡葬空间的冲突

城市发展与殡葬空间的冲突

随着南部卧城逐步从“居住功能区”向“城市副中心”转型,墓地与人居空间的距离逐渐拉近,带来了不少现实矛盾。一方面,部分新建住宅小区与公墓仅一墙之隔,引发居民对心理感受、环境影响等方面的担忧;另一方面,随着土地价值的提升,墓地的使用效率与管理问题也日益突出,传统墓地占用大量土地资源的现象开始受到质疑。

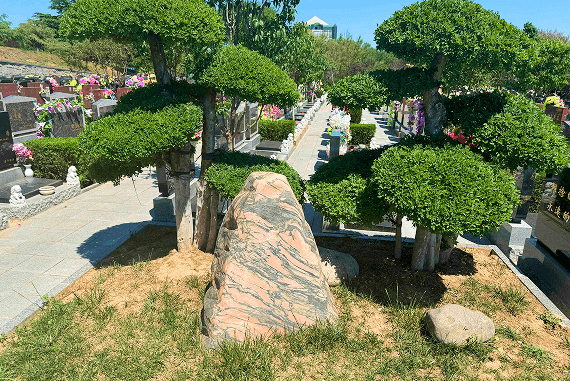

近年来,杭州市政府也在积极推进生态葬、骨灰堂、树葬等新型殡葬方式,试图缓解传统墓地带来的压力。但这些理念的推广仍需时间,传统观念的转变也非一朝一夕之功。

文化与现代的交融

南部卧城的公墓现象,不只是一个城市规划问题,更是一个文化现象。它反映了人们对生命终点的敬畏,也揭示了城市发展中“生与死”空间的重新配置。在现代化进程中,如何在尊重传统的同时,实现土地资源的高效利用,是摆在城市管理者面前的一道难题。

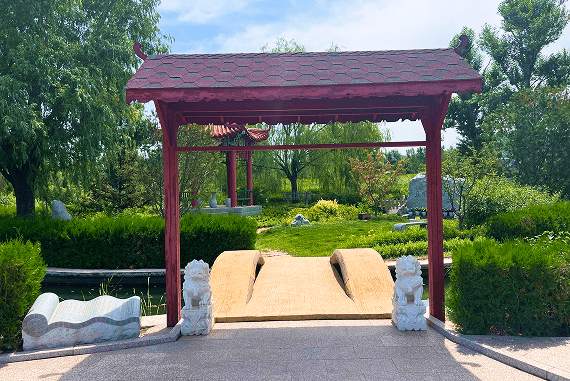

同时,这些散布在山林之间的墓地,也成为城市边缘地带的一种“人文景观”。清明时节,人流如织,寄托哀思;平日里,则静谧肃穆,仿佛与城市的喧嚣隔绝。它们既是城市的“记忆之地”,也是情感的寄托之所。

结语

杭州南部卧城的公墓现象,是城市化进程中的一个缩影。它提醒我们,城市不仅是生者生活的空间,也应是安放记忆与情感的场所。在未来的城市发展中,如何平衡土地利用、文化传统与居民需求,将是决定城市品质的重要因素。南部卧城的故事,也许正是中国城市在现代化与传统之间寻找平衡的一个缩影。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇