杭州滨江公墓使用权

在杭州这座兼具历史底蕴与现代活力的城市中,滨江公墓作为重要的城市公共殡葬设施,承载着无数家庭的情感寄托与文化记忆。随着城市化进程的不断推进,土地资源日益紧张,墓地使用权问题也逐渐成为社会关注的焦点。滨江公墓的使用权,不仅涉及土地管理政策,也关乎传统文化、家庭观念与生态可持续发展之间的平衡。

一、公墓使用权的基本概念

在法律层面,我国实行土地公有制,个人或家庭并不拥有墓地的所有权,而是通过合法程序获得墓地的使用权。这种使用权通常以合同期限为限,常见的有20年、30年或更长时间。在使用期限届满后,使用者或其家属可以申请续期,并按规定缴纳相关费用。滨江公墓作为公益性或经营性公墓的一种,其使用权的管理同样遵循这一原则。

二、滨江公墓的现实意义

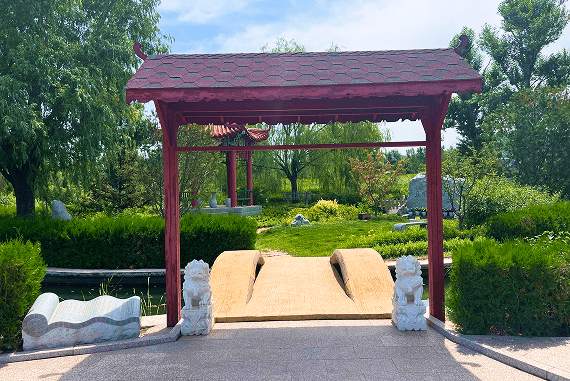

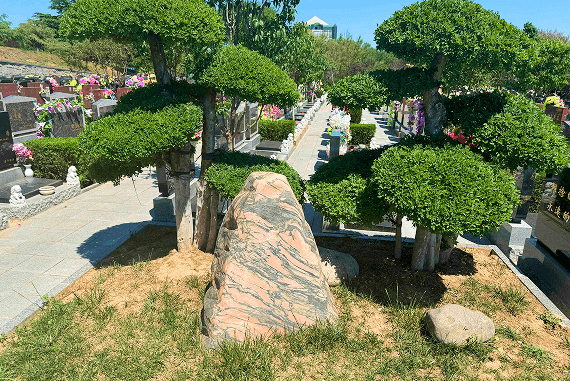

滨江公墓位于杭州市滨江区,地理位置优越,环境清幽,是许多市民安葬亲人的首选之地。它不仅是一处安息之所,更是城市文化与历史的一部分。每年清明、冬至等传统节日,这里都会迎来大量前来祭扫的市民,寄托哀思、传承家风。

然而,随着使用年限的临近和墓地资源的有限性,如何合理规划、科学管理墓地使用权,成为摆在城市管理者面前的一项重要课题。

三、使用权续期与管理机制

滨江公墓的使用权到期后,并不意味着墓地会被立即清理或重新分配。根据相关政策,家属在使用期满前可以办理续期手续,通常需要缴纳一定的管理维护费用。这种机制既保障了墓地的长期使用,也鼓励家属对墓地进行持续维护,体现了“尊重生命、慎终追远”的传统美德。

此外,近年来,随着绿色殡葬理念的推广,滨江公墓也在探索多元化服务模式,如树葬、花坛葬、壁葬等节地生态葬式,以缓解土地资源紧张的问题。这些新型安葬方式在一定程度上也为传统墓地使用权提供了新的发展方向。

四、公众认知与情感连接

四、公众认知与情感连接

对于许多家庭而言,墓地不仅仅是亲人遗骸的安放之地,更是一个情感的寄托空间。滨江公墓的使用权问题,实际上也反映了人们对“身后事”的关注与重视。如何在政策执行中兼顾人文关怀与资源管理,是城市治理中不可忽视的一环。

部分市民对使用权到期后的处理方式存在疑虑,担心亲人墓地被随意处置。因此,政府和公墓管理单位应加强信息公开,建立透明、规范的管理流程,增强公众信任感。同时,也可以通过设立纪念墙、数字纪念馆等新型纪念方式,满足多元化的缅怀需求。

五、未来展望:走向可持续与人文关怀并重

面对人口老龄化和土地资源紧张的双重压力,滨江公墓的使用权管理需要更加科学、灵活的制度设计。未来的发展方向应包括:

1. 延长使用权期限:在合理规划的前提下,适当延长墓地使用权年限,减少续期频率,提升家庭的归属感。

2. 推广生态葬式:引导市民接受节地环保的安葬方式,减轻对传统墓地的依赖。

3. 数字化管理:建立墓地信息数据库,实现墓地使用权的智能化管理与查询服务。

4. 加强宣传教育:普及殡葬改革理念,提升公众对公墓使用权制度的理解与接受度。

结语

滨江公墓的使用权问题,既是城市发展中不可回避的现实挑战,也是传统文化与现代管理理念交融的体现。在尊重生命、传承记忆的同时,合理配置土地资源,推动殡葬事业可持续发展,是每一位市民与城市管理者共同的责任。唯有在制度完善与人文关怀之间找到平衡点,才能让滨江公墓这片静谧之地,继续承载着城市的情感与记忆,走向更加绿色、文明的未来。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇